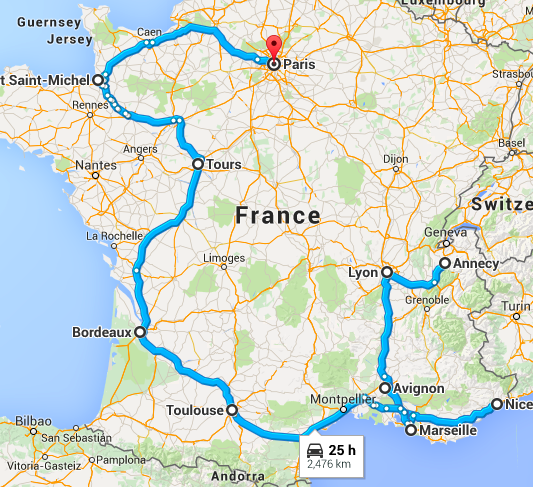

离开里昂,我们满心期待南下230公里,直奔教皇之城阿维尼翁。历史上有7位教皇生活于此,教会对这座城市的统治也一直延续到1791年法国大革命。可能出于宗教原因,这座古城得以免遭战争摧残,时至今日仍保存完整。但和传统的城池相比,阿维尼翁的城墙却显得单薄,因为“教皇大人”把最好的防御体系都集中在了自己17英寸厚的教皇宫外墙上。仔细想想,中世纪黑暗教会统治下的百姓,生活也不会太好过吧。我们围着城墙绕了大半圈,才终于找到一条宽阔些的马路入城。阿维尼翁或许并不是家喻户晓的名字,但说到普罗旺斯的薰衣草却和它紧紧相连,因为阿维尼翁是这里的旅游集散中心;从人文旅游的角度来说,阿维尼翁才是普罗旺斯的核心景点。

进到城内一派热闹的景象,整个老城已经被划为观光区,如今仍有大约1万人居住在城内,和多数旅游城市一样,街上随处都是旅游纪念品商店、画廊、还有飘香的咖啡餐馆,当然也摆脱不了成群结队的游人。我们选了一家聚人气的法餐,挑了一张沿街的桌子,点了是日特价菜,细细地品味混合着古城气息的美味佳肴。就算是在美国,如果有室外可选,我都会在露天的地方“进食”,更加贴近蓝天和自然,就算室内装饰再华丽都不如这样来的舒服。尽管来法的中国游客很多,但可能像我们这样悠闲的并不多,尤其是在更小的镇子里,中国人对他们来说似乎还是稀客,有时能感受到他们特别的关照和目光;有时他们会过来聊上几句,或问问我们是不是日本人,然后我就用半瓶子咣当的法语告诉他们noussommes chinois。听一周后也来这里旅行的朋友说,就在我们坐的地方,就是阿维尼翁一年一度的歌剧、狂欢节,人们载歌载舞,游行、美食、表演,特别热闹;只因我们错过一周,留下了小小遗憾。

酒足饭饱之后我们向城中最宏大的建筑—教皇宫—前进,在这座城中,你永远不会迷失方向,宫殿塔楼上的金像坐标,无论哪个角落都能看到。我们来到了宫殿前宽阔的城市广场,不愧是曾经权利至上的象征,宏伟的城墙和建筑群我竟不能在取景器里收全。宫殿入口也不是在广场水平面上,而是要爬上一小节台阶,我想这应该是为了提供额外的安全,而且让一般人不可能窥探到里面的情形吧。

我从小就对城堡要塞充满了无尽的好奇,可能是淘气的男孩与生俱来对复杂机械、机关的兴趣吧;还记得在大院里玩沙子的时候“建造”的城堡,第一次看到“帝国时代2”里漂亮城墙时的迫不及待的心情,和朋友一起打“傲世三国”攻守城的战役,也还记得带着表妹,在姥姥家拉线布置机关的乐趣。因听说埃及金字塔里面有复杂的迷宫和暗门而一睹痴迷,心想要是生在古代,我布置的机关一定更厉害;但父亲告诉我这些设计机关的人因为要保守法老的秘密,都死在了金字塔里,把我吓得够呛。但不管怎么说现实中看到了这么完好的古城自然兴奋不已。和中国的城墙相比,我喜欢欧洲多一些,因为有更加复杂的结构,有我最喜欢的闸门和吊桥,都是我小时候一直希望建造坚不可摧的城市一样。也或许只是因为我心中的中国城墙只存留在记忆之中。

教皇宫内部上上下下很多层,但结构似乎并不复杂,中间有一块露天的庭院,被四周的石廊所围,走廊外侧是不同功能的房间,有庄严的会议室,有巨型餐厅,有厨房、客房,病房等等,还有直到10年前才被发现的秘密金库。用手拂过墙壁上这些巨石,冰凉的它们并没有生命,但所经历的见证的却远远多过我们。几百年过去了,人去楼空,只能听着导游机里面还原的历史故事,等待这些场景再次鲜活起来。

我们在阿维尼翁停留了三天,以这里为放射状有不少值得一去的地方,比如罗马奥古斯都时期的加德水道桥(PontduGard),瓦伦索附近的薰衣草田,罗马斗兽场和剧院遗迹的阿尔勒(Arles),还有我非常钟爱的红土城(Roussillon)和白石城(Gordes)。

阿尔卑斯山间小镇

阿尔卑斯山间小镇 欧洲之巅-少女峰

欧洲之巅-少女峰 湖滨古堡

湖滨古堡 田间红色列车

田间红色列车 俯瞰洛桑湖

俯瞰洛桑湖