米兰是意大利之行的第一站,一家人搭乘不同的航班齐聚机场;伴着落日的余晖,我们坐着出租车向市中心进发。我们预定的民宿在距米兰大教堂步行5分钟的地方,也是整个城市最热闹繁华的地带。汽车从高速驶入市区,米兰留给我的第一印象是从浑厚的历史积淀中走出来的现代都市:车穿过高耸的现代写字楼,一转弯,就开在古老的石板路上,轮胎发出有节奏“咯噔咯噔~”的韵律,车窗外哥特式的建筑立面快闪而过,立在街角的穹顶教堂俯瞰着车水马龙的环岛;时不时的,还有一列老式电车带着大地的震动与我们擦身而过。这是一座古典与现代和谐共处的城市,是一座散发着魅力的古都。

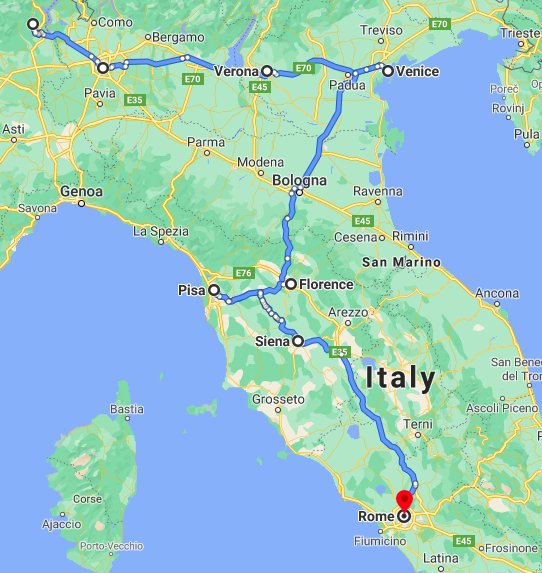

从前提到米兰,我最直接联想到的东西有三样:时装周,大教堂和AC米兰队。这次近距离的接触让我对它有了更深一层的认识,曾是罗马帝国和伦巴第王国的首都,米兰拥有着丰富的文化古迹和遗产。网络上的攻略都说米兰没什么可玩的,待一天足够,如果是走马观花,针对几个有名的景点足以:“斯福尔扎城堡”,“最后的晚餐”和 “埃马努埃莱二世长廊”。而我们在米兰安排了2天半的时间,一来是想尽量深度游,放慢脚步感受生活,二来是以米兰为中心到周边的小镇转转。

入住安顿下来已经是晚上9点多,我们的首要任务是填饱肚子;因为知道后面的旅行中少不了重cheese重pasta的高卡路里食物,我们一致决定第一顿饭不如从中餐开始。住在市中心有不少选择,我们挑了一家川菜馆,尽管店面不大,但一家人身处异国,围着一桌热乎乎的饭菜吃得津津有味,其乐融融,对即将开启的旅行充满了期待。

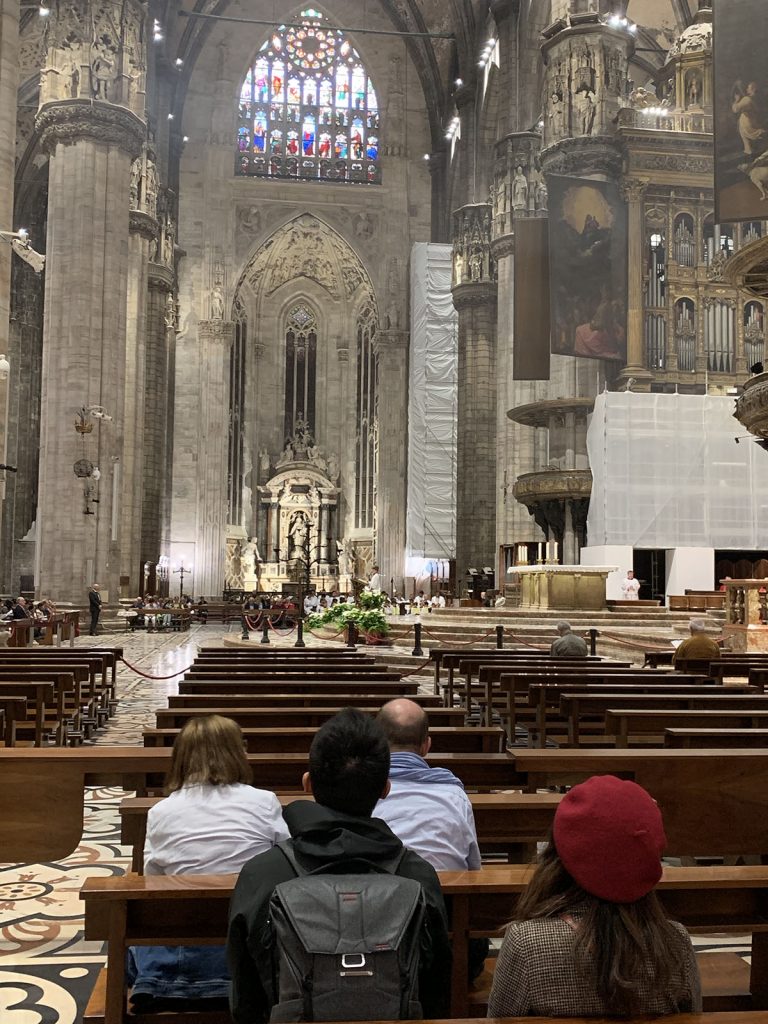

第二天的重头戏是参观米兰大教堂(Duomo di milano)。我们一早拿着预约,步行来到广场排队。对于登高爬塔这样的项目,我是肯定不会错过的。教堂始建于1386年,经历400多年竣工,是世界上最大的哥特式建筑,也是世界第二大教堂,仅次于梵蒂冈大教堂。在这座教堂里曾举行过拿破仑的加冕礼,最多可容纳3.5万人共同礼拜。爬上教堂的屋顶,穿梭在雕琢精美的拱门和石柱之间,一瞬间让我回忆起了巴黎圣母院的火灾,我们4个人里只有ZXY还没去过巴黎,但好在这次不会错过米兰和梵蒂冈的瑰宝。教堂非常雄伟,几百座小型的尖塔,凸显出宗教的威严,然而整个上午天一直阴沉着,直到我们临走的那天才一睹蓝天映衬下的白色石刻的精美。到了下午阴天就变成了毛毛细雨,但这并没有减少我们去斯福尔扎城堡的热情,反倒是有种雨中漫步的调调。走累了,我们就坐下来点杯咖啡,聊聊天;雨停了,我们再回到雨水打湿街道上,尽管天色已暗,橱窗里透出来的暖光,让此情此景美轮美奂。

旅行前做功课的时候查了查意大利人早餐吃什么,一致的结论就是人们起的很晚,所以一杯咖啡一个可颂面包就对付到了午饭。面包什么的我们暂用麦当劳代替,但咖啡可不能含糊,到了意大利肯定不能再喝星巴克了,所以我们就认识了旅游中的新伙伴Lavazza。这家店就在教堂广场不远的小巷里,高档的装潢很明显是为游客准备的,但早上的本地人还是络绎不绝的。意大利人喝咖啡与中美完全不同,一来是没有人会端着个杯子在街上边走边喝,二是本地人大多都喝expresso,而非奶质饮品。咖啡馆设有站着的吧台,服务员会端上来一小杯expresso咖啡,一杯清水和一块巧克力,价格为一欧元;对我这个门外汉来说,喝起来真的就是3秒钟的事儿。咖啡文化的不同,就像有些人喜欢调过的鸡尾酒,有些更喜欢浓郁的烈酒一样吧。

第三天的我们驱车离开米兰前往一座湖畔小镇Orta San Giulio,是一处鲜为人知的世外桃源。而第四天我们走访了一个有意思的景点Bosco Verticale,直译过来是“垂直森林”,是两座被绿色植被所覆盖的居民楼。因为它就在谷歌米兰办公室的隔壁,所以我们自然没有错过;在体验完谷歌食堂的美食之后,我们就动身前往旅行的下一站:威尼斯。