在康奈尔的那些美好的日子总是过得飞快,一眨眼就毕业了,马上就要步入社会开始工作了,再也不能拿着学生证享受学生的特权了。不过,5年来我一直没买过优惠的学生机,是不是有点亏呢?因为时间原因,我没有机会参加我本科的毕业典礼,总觉得有些遗憾,所以这次全家出动参加我的研究生毕业典礼,爸妈都来美国陪伴我度过这段人生中非常有意义的时光,我非常非常高兴和感激。康奈尔的毕业典礼安排在2011年5月28日和29日,给我的学生生活画上了一个圆满的句号,也可能时分号,谁知道呢。29日的活动是学系的,教授为我们每位毕业的学生颁发学位证书,仪式非常简单。而29日则是全校的毕业典礼,非常隆重,PHD、硕士和本科生共有5500人毕业,其中包括2010年8月、12月、2011年1月和5月毕业的同学。

26日我拿到毕业服心情自然很激动,马上就套上试了试,找找感觉。之后,每天一大早都拉着爸爸妈妈到学校里面去照相,从创办学校的康奈尔先生的塑像,到我最喜欢的UrisLibrary, 再到我战斗过的实验室,总之把学校走了一个遍。恨不得把学校的每一个角落的记录下来。

28日的仪式安排在EngineeringQuad, 会场的布置的非常简单,就是在草地上搭起来的临时帐篷里面摆上一个小舞台和椅子。学系的院长、主任和主要教授都盛装各种颜色的教授袍子,坐在台上,仪式上院长和系主任分别讲话后,来自英国的ProfessorBailey用诙谐的语言介绍今年优秀毕业生的成就,引得台下一阵阵笑语,他念到一位毕业生的名字,毕业生走上舞台时,系秘书会给每位毕业生献上一支红颜色的康乃馨,ProfessorBailey与每个同学亲切握手,颁发学位证书,并且摆出一个慈祥可爱的pose,供大家或家长拍照,场面热闹温馨。

相比之前,29日的典礼才能称得上是真正的毕业典礼,早上8点,家长和毕业生的亲朋好友开始入场,来自世界各地的近3万名学生家长早早就把体育场的看台坐得满满的。5500多名毕业生则先在ArtQuad集合,然后列队行进到体育场。让我受宠若惊的是全学校的教授都穿着庄重的大袍子,夹道迎接我们,为走过的每位学生鼓掌,恭喜我们毕业。因为毕业生的数量太大,队列行进到体育场相应的位置用了1个多小时,当全部学生就座已经是上午11点钟了,President给大学做了毕业演说。大意就是我们每一个人都很出色,无论以后在那个领域,都不要忘记自己的梦想,而且相信我们都能做到非常杰出。之后就是学位授予仪式,每个学院都要派代表到主席台上向校长申请毕业,然后校长手握权杖宣布这些学生会被授予相关的学位。最后,就是唱校歌,在合唱队的带领下,大家也唱起来,同学们都万分激动,伴随着音乐摆动起来,把毕业典礼推向了高潮。

我个人认为,合唱是整个典礼中最出彩的地方,合唱队一共唱了三首歌,虽然我不知道歌名,但每一首听上去旋律都非常优美,也不失庄重,而且这些歌曲很容易产生共鸣,深深地埋藏每个人心中。事后听朋友说,他参加过很多国内大学的毕业典礼,比如北大的,人大的,上海交大的,没有一个能够比得上康奈尔的这种气魄、宏大和庄重。

虽然这是我参加的唯一一个大学生阶段的毕业典礼,但我相信它是最好的,因为它不仅是个毕业典礼,还是我们这些毕业生人生路上一个新的起跑线和加油站,大家由衷感到了自豪和肩负的责任。

康奈尔--我热爱的学校,再见了!

学系的毕业典礼with professor Bailey

Barten Hall

和妈妈爸爸

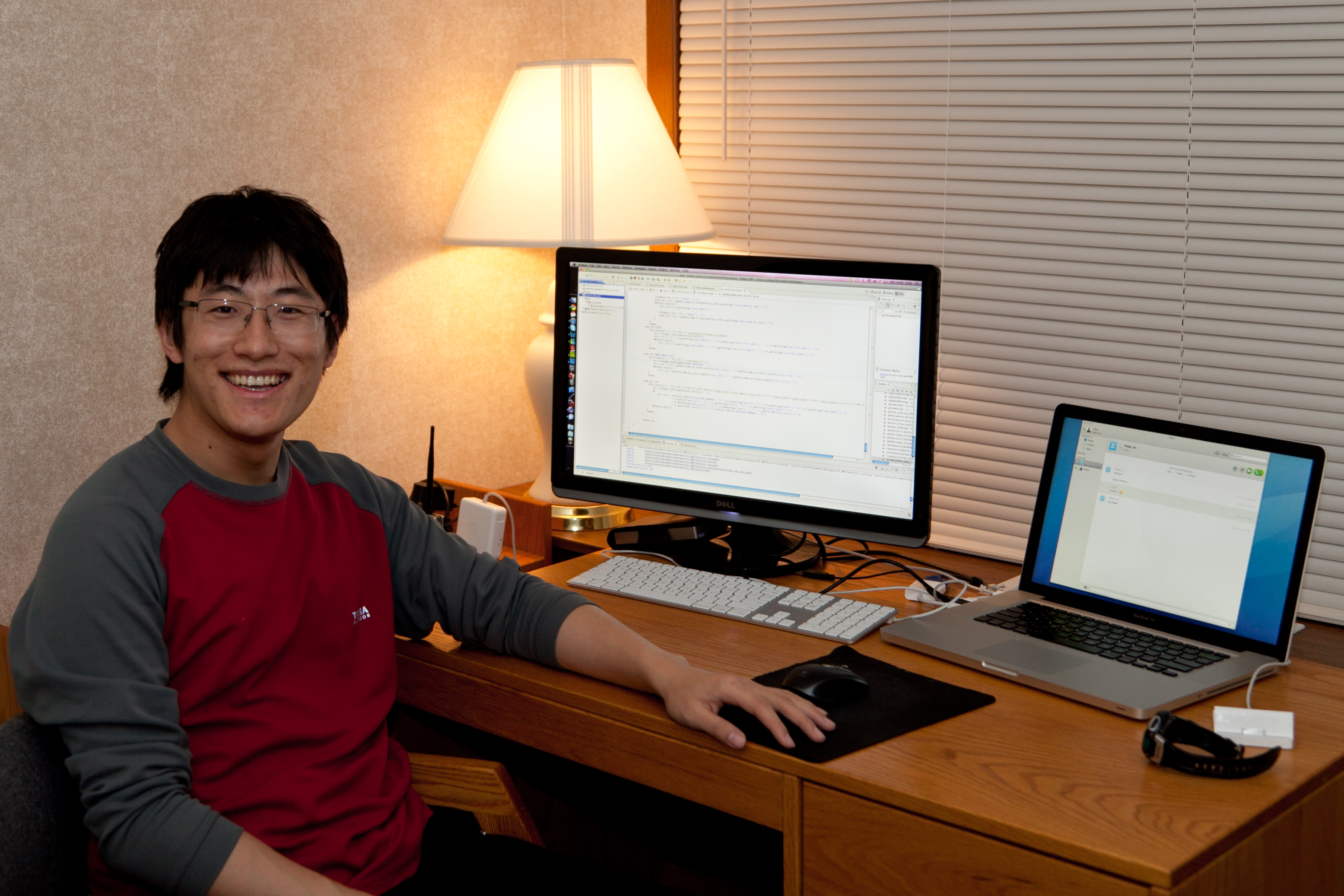

Philips 203 (classroom 4CS5300 Infrastructure of LargeScale Network)

War Memorial Corridor

学校的毕业典礼,看台上全是家长,辛苦了!